【人民政協(xié)報】讓發(fā)展“含綠量”和生態(tài)“含金量”同步提升

發(fā)布時間:2025-03-10 | 來源:人民政協(xié)報 | 瀏覽量:

中國科學院院士江桂斌委員

中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長楊長利委員

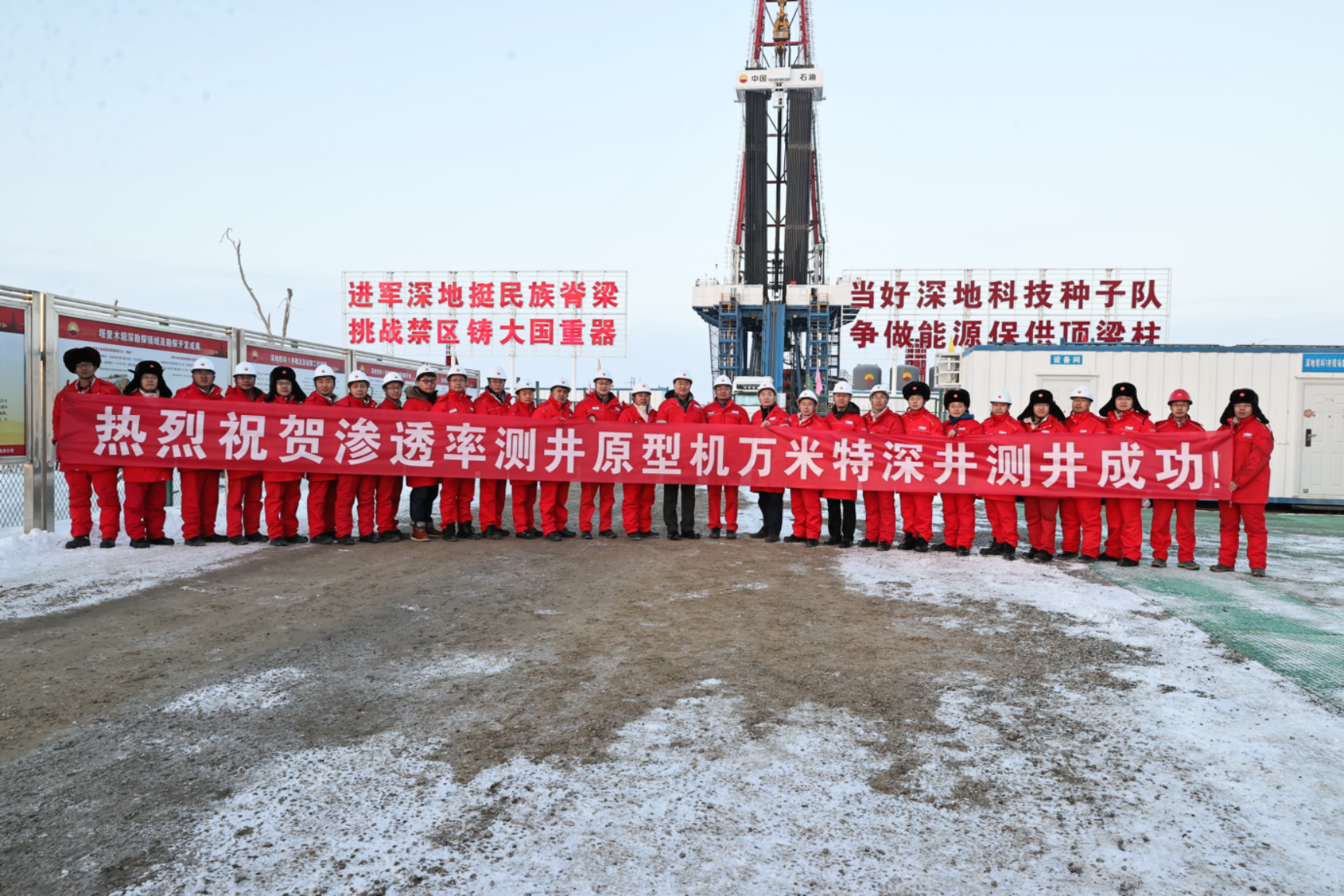

中國工程院院士、油氣資源與工程全國重點實驗室主任李根生委員

中國科學院理化技術研究所研究員張振濤委員

中央經濟工作會議將“協(xié)同推進降碳減污擴綠增長,加緊經濟社會發(fā)展全面綠色轉型”作為今年要抓好的九項重點任務之一。國務院政府工作報告中也明確提出,進一步深化生態(tài)文明體制改革,統(tǒng)籌產業(yè)結構調整、污染治理、生態(tài)保護、應對氣候變化,推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展。

全國兩會期間,本報約請中國科學院院士江桂斌,中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長楊長利,中國工程院院士、油氣資源與工程全國重點實驗室主任李根生,中國科學院理化技術研究所研究員張振濤4位委員從不同角度分享對落實工作任務的建議和觀點。

解碼綠色“成績單”

進入改革深水區(qū)

記者:國務院政府工作報告用一系列數字指出,2024年我國“穩(wěn)”的態(tài)勢鞏固延續(xù)、“進”的步伐堅實有力,并對2025年工作提出了詳細部署。從個人經驗和研究視野出發(fā),您如何看待這些數據和工作?

江桂斌:政府工作報告中指出,過去一年,我們的生態(tài)環(huán)境質量有了新改善,地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)平均濃度下降2.7%,優(yōu)良天數比例上升至87.2%,地表水優(yōu)良水質斷面比例提高到90.4%……一系列成績讓我非常振奮,這同時也是我國10多年來環(huán)境巨變的縮影。

在肯定成績的同時,報告也非常清醒地點出了面臨的問題和挑戰(zhàn)。如在加強污染防治和生態(tài)建設方面,提出要“持續(xù)深入推進藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”“加強新污染物協(xié)同治理和環(huán)境風險管控”等。

污染控制的目標應該是“健康導向”。在這個目標下,要從“數量”走向“質量”的控制,對污染防治提出了更高的要求,也表明我們的工作還任重道遠。

以“新污染物”為例。自2022年以來,“新污染物治理”連續(xù)四年被寫入政府工作報告。它正逐步成為當前制約大氣、水、土壤環(huán)境質量持續(xù)深入改善的新難點,也是繼霧霾、黑臭水體之后,生態(tài)環(huán)境保護必須啃的“硬骨頭”。

新污染物的產生根源是化學品的快速增加,其驅動力是社會經濟的發(fā)展。據測算,全球每天大約增加4萬種化學品,每5年翻一番。這也致使很多的化學品進入到環(huán)境,同時進入到人體、進入到生物體。這些東西到底會不會造成對人體健康的危害,這是需要我們長期研究的。

2018年,習近平總書記提出,要對新的污染物治理開展專項的研究和前瞻性的研究。如今,新污染物已經成為我們國家基礎研究和科技創(chuàng)新的重點領域,新污染物的治理進入我國“十四五”中長期規(guī)劃。當前,全國31個省市自治區(qū)都制定了針對重點行業(yè)、重點區(qū)域的新污染物管控清單和治理行動方案。

相信根據2025年新的部署,將出臺更加細化的實施方案,推進這項工作的進行。

楊長利:政府工作報告提出,2024年,我國可再生能源新增裝機3.7億千瓦;我國深入實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程,荒漠化、沙化土地面積持續(xù)“雙縮減”;2025年要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和,加快建設“沙戈荒”新能源基地……

這些內容,讓我深刻感受到新時代新征程,黨和國家對環(huán)境保護和資源利用的高度重視,以生態(tài)文明和綠色低碳引領高質量發(fā)展已成為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的必由之路。

這兩天我剛收到消息,新疆和田洛浦50萬千瓦光伏項目鋪設完成,新播種的苜蓿嫩芽已破土而出。一張照片上,淡淡青翠與遠處綿延起伏的沙丘形成鮮明對比。這是我們中廣核參與的萬畝治沙項目之一。作為新疆塔克拉瑪干沙漠“鎖邊行動”的關鍵節(jié)點,我們通過“板上發(fā)電、板下種植”模式,形成綿延10公里的生態(tài)屏障,直接錨定流動沙丘,阻斷沙漠擴張路徑。光伏板不僅用于發(fā)電,還成為防風沙屏障,降低地表溫度、減少水分蒸發(fā),為植被生長創(chuàng)造條件。該項目預計將于今年并網發(fā)電。

這個案例是中廣核探索多維度跨界融合綠色發(fā)展的縮影。近年來,中廣核核電、新能源等清潔能源在運裝機超過1億千瓦,已成為推動我國能源低碳轉型的重要力量。特別是以產業(yè)融合發(fā)展模式推動新能源產業(yè)的多元化發(fā)展,在風電、光伏、光熱、儲能、抽水蓄能等領域全面布局,不僅推動了能源體系綠色轉型,更通過技術突破、生態(tài)修復與產業(yè)協(xié)同,探索出一條兼顧生態(tài)與經濟效益的可持續(xù)發(fā)展道路。

找準著力點

提升核心競爭力

記者:實現(xiàn)綠色轉型仍處于壓力疊加、負重前行的關鍵期。面對這種“滾石上山”的形勢,您認為當前我們工作的著力點在哪兒?有什么經驗可以借鑒?

江桂斌:發(fā)展和健康是貫穿人類進化和社會進步的永恒主題,要更快發(fā)展的同時,健康也很重要,要努力找到平衡點。傳統(tǒng)污染物跟新污染物同樣需要重視,不是說現(xiàn)在強調新污染物治理就忽視傳統(tǒng)污染物防治。我們需要通過先進的技術路線,來篩選和評估傳統(tǒng)污染物和新污染物。

新污染物的“新”本質上體現(xiàn)在化合物的化學結構、作用靶點、毒性效應和賦存形態(tài)等,它們種類繁多、賦存復雜、危害隱蔽。面對環(huán)境中數量龐大的未知新污染物,我們科學界還有許多工作要做。同時,目前的行動方案多是參照治理傳統(tǒng)污染物的成功經驗,未充分考慮新污染物的特點。

過去一年,在跨部門協(xié)調機制和專家委員會的支持指導下,專家們通過“新污染物治理的基礎研究與國家需求”香山科學會議等形式進行了充分交流,普遍認為基礎研究和科技創(chuàng)新是新污染物治理行動的關鍵支撐,應在新污染物治理中實施基礎研究先行的戰(zhàn)略,需要從研究范式、基礎理論、分析方法和評估手段等方面全方位創(chuàng)新。其中,新污染物的風險識別與健康危害是基礎科學研究的核心。

因此,建議強化新污染物基礎研究的先行戰(zhàn)略,盡快啟動新污染物基礎研究專項,構建環(huán)境暴露—風險評估—健康效應—防控理論體系。組織優(yōu)勢科研院所開展前瞻性、戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性工作,強化系統(tǒng)性科技攻關,建立區(qū)域平衡的人才高地。針對新污染物監(jiān)測治理區(qū)域差異明顯的特征,構建跨區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控平臺。聚焦新能源、新型化工產業(yè)全鏈條伴生的污染風險問題,構建我國新污染物全生命周期治理方案。加快推進新污染物環(huán)境與健康風險評估體系及平臺建設,構建“水—土—氣—生”新污染物立體監(jiān)測網絡,提升陸海統(tǒng)籌的環(huán)境科技創(chuàng)新支撐能力和技術裝備研發(fā)能力等。

楊長利:近年來,我國在能源轉型方面的成績可圈可點,有很多經驗可以借鑒推廣。比如技術創(chuàng)新與機制創(chuàng)新共振釋放的巨大生產力。“十四五”以來,我國已經建成了世界上最大清潔發(fā)電體系,成為全球最大的可再生能源市場和設備制造國,特別是相關技術已實現(xiàn)從“跟跑”“并跑”逐步進入“領跑”。最新數據顯示,2024年,全國可再生能源發(fā)電量已超3.4萬億千瓦時,提前完成“十四五”規(guī)劃目標。如今,我國每發(fā)出的10度電中就有4度來自清潔能源。

同時,隨著當今世界百年變局加速演進,全球地緣政治、經濟、科技、治理體系等正經歷深刻變化,能源問題已然成為各國國家安全的重中之重。人工智能突破式發(fā)展引發(fā)更加旺盛的算力需求和急劇增加的能源消耗,加之氣候變化風險加劇,都對能源體系提出了新的要求。

這要求我們要以更大力度、更高標準、更實舉措落實能源高質量發(fā)展和高水平安全,加快推動清潔能源技術革命性突破、生產要素創(chuàng)新性配置、產業(yè)深度轉型升級。實踐告訴我們,關鍵核心技術要不來、買不來、討不來。因此,必須堅定不移推動能源技術革命,始終把能源科技命脈牢牢掌握在自己手中,不斷提升核心競爭力。

對中廣核來講,要當好國家科技創(chuàng)新“主力軍”,要從規(guī)劃布局、平臺建設、機制保障、人才培養(yǎng)等方面積極推進自主創(chuàng)新,特別是原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新。

在核能領域著力打造以“華龍一號”、小型壓水堆、先進堆型為主體的型譜化產品體系;在新能源領域要持續(xù)推進海上風電、海上光伏等技術發(fā)展,依托德令哈光熱項目建設國家級光熱研發(fā)中心,加快光熱產業(yè)發(fā)展。同時,要充分發(fā)揮創(chuàng)新主導作用,大力培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),促進產業(yè)各要素協(xié)同發(fā)展,積極組建覆蓋重點企業(yè)的產業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈聯(lián)盟,通過標準銜接、商業(yè)模式創(chuàng)新等方式,進一步增強產業(yè)控制力。

以機制改革為牽引

釋放創(chuàng)新勢能

記者:中央經濟工作會議提出,進一步深化生態(tài)文明體制改革。通過優(yōu)化資源配置、調整激勵機制等,往往能激發(fā)全社會的創(chuàng)造力和活力。從體制機制方面,目前需要關注哪些方面?

李根生:綠色低碳轉型不僅是環(huán)境議題,更是重構全球經濟、技術、治理規(guī)則的深刻變革。實踐證明,通過綠色低碳轉型,我國正在實現(xiàn)發(fā)展“含綠量”和生態(tài)“含金量”的同步提升。特別是我關注到,2024年,我國單位國內生產總值能耗降幅超過3%,可再生能源新增裝機3.7億千瓦……作為能源領域的科研人員,深知這背后蘊含著多少努力與付出。

“十一五”以來,我國逐步建立并實施了能耗總量和強度雙控制度,構建了一套成熟有效的節(jié)能管理體系,在我國綠色低碳發(fā)展進程中發(fā)揮了關鍵作用。黨的二十屆三中全會《決定》提出“建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制”,這是黨中央部署的重大改革任務,是積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和、推動經濟社會全面綠色低碳轉型的必然要求。

2025年,全國政協(xié)將圍繞“建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制”召開相關雙周協(xié)商座談會。兩會前,我參加了相關調研,發(fā)現(xiàn)距離全面實施碳排放雙控制度僅剩9個月時間,但想要完成“十四五”碳排放強度下降18%的目標,尚存在著政策引導激勵不足、碳排放核算體系不完善、低碳減排技術亟待創(chuàng)新和市場機制不健全等問題。

我認為,下一步的重點是完善相關政策制度和激勵機制。如針對不同區(qū)域、不同行業(yè)制定、完善相關政策,對碳捕捉、利用和封存技術等高風險技術的示范提供補貼支持;建設“零碳技術示范區(qū)”,允許技術企業(yè)享受免稅政策等。

同時完善碳排放相關標準、計量、認證體系建設工作,加強碳排放統(tǒng)計核算能力建設,推進人工智能、大數據等技術手段應用,逐步強化地市級碳排放統(tǒng)計核算能力。

更不能忽視市場機制的作用。要完善全國碳排放交易市場和全國溫室氣體自愿減排交易市場,分階段擴大行業(yè)覆蓋范圍,倒逼企業(yè)加速脫碳。創(chuàng)新綠色金融工具,強化金融政策支持引導,推動企業(yè)積極參與綠色低碳轉型升級。

張振濤:我對發(fā)揮市場機制的作用也非常認同。當前綠色低碳發(fā)展已經成為國際社會共識和潮流,它既是國際社會應對氣候變化、環(huán)境污染、生態(tài)破壞危機的共同選擇,更是經濟社會未來發(fā)展的重大機遇。以二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)技術為例,全球范圍內對它的研究已進入加速期。例如,美國《通脹削減法案》(IRA)已撥款超過3600億美元用于綠色科技發(fā)展,其中120億美元專項用于CCUS技術。這就要求我國加強這方面的科技力量建設。建議依托國家實驗室、大科學裝置及重點研發(fā)計劃,設立專項支持二氧化碳綜合利用技術攻關,同時加強與國際領先科研機構的合作,加快我國在該領域的技術積累。

需要指出的是,技術創(chuàng)新離不開資本支持,科研成果的產業(yè)化應用仍面臨“最后一公里”問題。當前國內綠色低碳技術的投融資環(huán)境仍有待優(yōu)化。

2024年,中國在清潔能源領域的投資總額達到6.8萬億元人民幣(約合9400億美元),接近全球化石燃料投資的1.12萬億美元。然而,二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)相關投資占比仍相對較低,這對相關技術的研發(fā)和規(guī)模化應用形成了一定阻礙。

因此建議國家建立多層次金融服務體系。例如,設立綠色科技產業(yè)基金,吸引社會資本進入低碳產業(yè),形成可持續(xù)的資金支持。鼓勵金融機構開發(fā)專項產品,提供針對CCUS技術的融資和保險。此前,中國石油集團與太平洋財險合作,推出了國內首張CCUS碳資產損失保險保單,有效化解了企業(yè)在應用CCUS技術時面臨的市場和政策風險,不僅有助于降低企業(yè)進入CCUS市場的成本和不確定性,還可促進更多企業(yè)參與實踐。

此外,政府還應優(yōu)化科技成果轉化機制,建立科技企業(yè)孵化體系,支持創(chuàng)新型企業(yè)與傳統(tǒng)能源企業(yè)聯(lián)合,推動新技術、新產品、新場景的大規(guī)模示范應用。