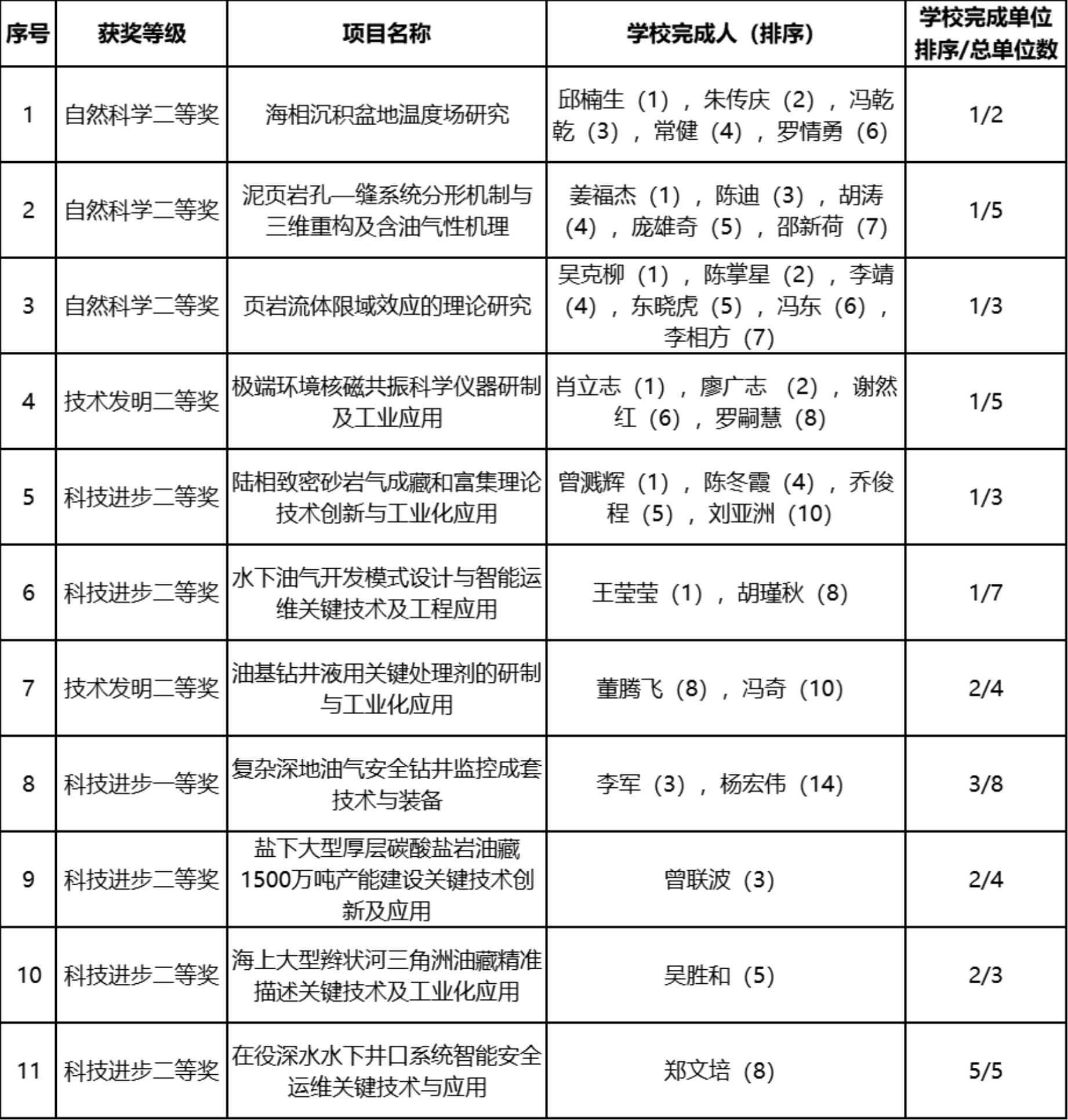

近日,,北京市人民政府公布2022年度北京市科學技術(shù)獎勵決定,,中國石油大學(北京)11項科技成果獲獎。其中實驗室教師9項科技成果獲獎,,以學校為第一完成單位獲自然科學二等獎3項,、技術(shù)發(fā)明二等獎1項、科技進步二等獎2項,;以非第一完成單位獲科技進步一等獎1項,、二等獎2項。

邱楠生教授團隊的研究成果“海相沉積盆地溫度場研究”獲北京市自然科學二等獎,。圍繞“海相盆地溫度場研究”這一科學問題,,邱楠生及其科研團隊經(jīng)過十余年持續(xù)努力,取得了3個方面的主要創(chuàng)新性成果:開發(fā)了恢復海相盆地熱史的四類古溫標,,建立了多種古溫標耦合恢復海相盆地熱史的方法體系,;新增了368個實測熱流數(shù)據(jù),創(chuàng)建了中國首個大地熱流數(shù)據(jù)庫,,系統(tǒng)編制了塔里木和四川海相盆地大地熱流分布圖,;重建了塔里木和四川海相盆地寒武紀以來的熱歷史,闡明了二疊紀地幔柱活動對四川和塔里木盆地的熱效應(yīng),,填補了以往研究中缺乏早古生代熱史的空白,。項目成果發(fā)表論文121篇,SCI收錄75篇,,出版專著3部,。項目構(gòu)建并完善了海相盆地熱史恢復的方法體系,為四川和塔里木盆地深層—超深層油氣勘探提供了理論依據(jù),;實測的大地熱流值豐富了中國大地熱流數(shù)據(jù),,促進了中國地熱資源勘探,也為國際大地熱流匯編作出了貢獻,。

姜福杰教授團隊的研究成果“泥頁巖孔—縫系統(tǒng)分形機制與三維重構(gòu)及含油氣性機理”獲北京市自然科學二等獎。該成果屬于地質(zhì)資源與地質(zhì)工程學科,,基于混沌數(shù)學分形理論,,發(fā)現(xiàn)了泥頁巖孔縫系統(tǒng)符合自然分形理論,,以此為基礎(chǔ)建立了應(yīng)用數(shù)學理論表達泥頁巖孔隙系統(tǒng)的模型,揭示了泥頁巖孔縫系統(tǒng)分形機制,,實現(xiàn)了含油氣性預(yù)測,。成果共發(fā)表學術(shù)論文200余篇,獲授權(quán)發(fā)明專利30余件,,軟件著作權(quán)7項,。其中5篇代表性論文均為ESI前1%高被引論文,累計他引超600次,。相關(guān)成果為明確鄂爾多斯盆地,、南堡凹陷、東濮凹陷等多個含油氣盆地泥頁巖層系內(nèi)生排烴特征提供了支撐,,助力中國頁巖油氣資源新評價,,為實現(xiàn)多個油田公司油氣富集規(guī)律與增儲領(lǐng)域目標提供了有力支撐。

吳克柳教授團隊的研究成果“頁巖流體限域效應(yīng)的理論研究”獲北京市自然科學二等獎,。項目團隊在頁巖流體限域效應(yīng)的實驗新技術(shù),、理論新模型、模擬新方法等方面取得系列突破性成果,。創(chuàng)建了頁巖納米孔流體賦存表征技術(shù),,建立了頁巖納米孔流體流動普適本構(gòu)方程,提出了納米孔—巖心—油氣藏跨尺度混合模擬方法,。成果在國內(nèi)外頁巖流體限域效應(yīng)的理論研究方面處于領(lǐng)先地位,,豐富了頁巖油氣藏開發(fā)方法及技術(shù),為中國頁巖油氣規(guī)模效益開發(fā)提供了有力支撐,。

肖立志教授團隊的研究成果“極端環(huán)境核磁共振科學儀器研制及工業(yè)應(yīng)用”獲北京市技術(shù)發(fā)明二等獎,。團隊針對資源探測行業(yè)中門檻最高、難度最大的技術(shù)之一——極端環(huán)境核磁共振科學儀器研制,,通過核磁儀器,、采集和處理方法及核磁信息應(yīng)用的不斷創(chuàng)新,形成系列成果,,整體達到國際先進水平,,井下三維核磁成像技術(shù)等關(guān)鍵性能指標達到國際領(lǐng)先水平,并成功實現(xiàn)核磁成像測井重大成套裝備的產(chǎn)業(yè)化,,在國內(nèi)外產(chǎn)生廣泛影響,。該項目授權(quán)發(fā)明專利86件,其中美國發(fā)明專利11件,,軟件著作權(quán)5件,;國家和企業(yè)標準6項;出版中英文專著5部,,發(fā)表SCI收錄學術(shù)論文116篇,。研發(fā)的儀器裝備已出口并在20多個國家開展服務(wù),,實現(xiàn)中國高端測井裝備從進口到出口的歷史性轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟及社會效益十分顯著,。

曾濺輝教授團隊的成果“陸相致密砂巖氣成藏和富集理論技術(shù)創(chuàng)新與工業(yè)化應(yīng)用”獲北京市科技進步二等獎,。項目圍繞“陸相致密砂巖氣成藏和富集及高效勘探”核心科學和技術(shù)問題,歷經(jīng)10余年產(chǎn)學研聯(lián)合攻關(guān),,突破了傳統(tǒng)致密砂巖儲層局限于物性和儲集類型特征及成因機制的認識,,實現(xiàn)了致密儲層“甜點”的準確評價和預(yù)測;突破了致密砂巖氣微納米孔縫多尺度成藏機理研究的技術(shù)瓶頸,,揭示了巖心和孔隙尺度致密砂巖氣耦合成藏機理,,發(fā)展了致密砂巖氣微觀成藏理論;突破了致密砂巖油氣連續(xù)分布的傳統(tǒng)認識,,形成了致密砂巖油氣差異富集理論,;研發(fā)了致密砂巖“甜點”、致密砂巖含氣性以及氣水分布預(yù)測技術(shù),,實現(xiàn)了致密砂巖“避水找氣”的高效勘探,。研究成果助推了鄂爾多斯盆地蘇里格萬億方級致密氣示范區(qū)、大牛地30億方穩(wěn)產(chǎn)大氣田,、東勝20億方產(chǎn)能大氣田的建成,,為保障北京經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展和“碳中和”發(fā)揮了重要作用。

王瑩瑩教授團隊的研究成果“水下油氣開發(fā)模式設(shè)計與智能運維關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用”獲北京市科技進步二等獎,。項目突破了水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)布局優(yōu)化設(shè)計,、安裝建設(shè)和智能運維過程中的關(guān)鍵技術(shù)及裝備,構(gòu)建了中國水下生產(chǎn)系統(tǒng)開發(fā)模式布局優(yōu)化基本理論體系和設(shè)計方法,,揭示了水下關(guān)鍵裝備在飛濺區(qū),、深水中以及與動態(tài)對接全過程的安裝姿態(tài)控制規(guī)律,解決了水下關(guān)鍵裝備海上安裝作業(yè)窗口難以制定的技術(shù)難題,,提出了以彈性為中心的水下生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)鍵裝備視情維修方法,,形成了“早期診斷—故障預(yù)測—維修決策”智能運維健康管理體系。相關(guān)成果已在中國陵水17-2,、番禺35-2/35-1,、流花4-1等十余個油氣田工程應(yīng)用,未來應(yīng)用前景廣闊,。

北京市科學技術(shù)獎于2002年4月由北京市人民政府設(shè)立,,用于獎勵本市行政區(qū)域內(nèi)對科學技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展作出突出貢獻的組織和個人。2022年度北京市科學技術(shù)獎評出特等獎1項,;一等獎共44項,,其中自然科學獎10項、技術(shù)發(fā)明獎5項、科技進步獎29項,;二等獎共143項,,其中自然科學獎32項,、技術(shù)發(fā)明獎15項,、科技進步獎96項。

附學校2022年度北京市科學技術(shù)獎獲獎名單