石大選送作品獲評教育部2019年“讀懂中國”活動“最佳微視頻”

發(fā)布時間:2019-09-30 | 來源:地球科學學院 | 作者:王子安、費葳葳 | 瀏覽量:

9月28日,2019年“讀懂中國”開播儀式暨頒獎典禮在北京師范大學舉行,石大選送作品《一息尚存,此志不移》獲教育部關工委2019年“讀懂中國”活動最佳微視頻獎。

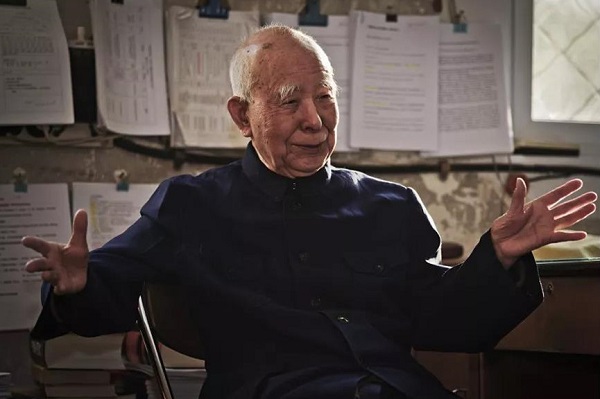

《一息尚存,此志不移》講述了石大地球科學學院馮增昭教授從學生到教授,從立志找礦救國的熱血青年到享譽國際的巖相古地理學研究大師的風雨歷程,展現(xiàn)了一位信仰堅定、潛心育人、心系學科、矢志奮斗的地學大師風采。

自“讀懂中國”活動啟動以來,石大關工委、宣傳部、團委、離退休工作處聯(lián)合各學院團委,積極開展對“五老”(老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老勞模)的采訪和宣傳工作。

“讀懂中國”活動由教育部關工委、中國教育電視臺聯(lián)合各高校關工委共同舉辦,通過征文、微視頻等形式,深入挖掘、記錄、整理、展示宣傳“五老”參與新中國建設的奮斗歷程、感人事跡和真實感悟。

下面,我們就走近馮增昭教授,在他的感人事跡中感受他永葆初心、矢志報國的風采。

遍踏山河增壯志 一生求索昭丹心

“只要一息尚存,此志不容稍懈。”

馮增昭從26歲開始,到如今鮐背之年,他沒有一刻不將這十二個字謹記在心。從風華正茂、書生意氣的學生到著作等身、桃李天下的教授,從立志“找礦救國”的熱血青年到享譽國際的巖相古地理學研究大師,67年來,為了中國沉積學和古地理學的發(fā)展,他一筆一筆描摹大江南北巖相面貌,一步一步丈量長城內外山河大地。他作為地學崇拜者和獻身者的奮斗歷程,是一曲初心不忘、矢志報國的長歌。

三尺講臺教書匠 千里路途“馮鐵腿”

1952年,馮增昭從清華大學地質系畢業(yè)并留校擔任助教,此時,國家正籌備創(chuàng)建北京石油學院。北京石油學院成立后,他成為該院鉆采系和勘探系的教師,成為我國第一所石油學院地質系的創(chuàng)建者之一。1969年,他隨學校一起搬遷到山東東營。鹽堿荒野、生活艱難,教學條件匱乏、科研物資缺失,他白天給學生上課、在“五七農場”勞動,晚上點著煤油燈仔細備課、專心譯著。幾年之內,《沉積巖成因》、《白云化作用》、《深水碳酸鹽環(huán)境》等共270余萬字的譯著相繼問世,為我國沉積學尤其是碳酸鹽巖沉積學的快速崛起,做了開創(chuàng)性工作。

“翻譯起家”的馮增昭逐漸意識到,要推動中國沉積學的發(fā)展,必須創(chuàng)立有中國特色的碳酸鹽巖學及巖相古地理學。為了建立中國巖相古地理學理論并繪制《中國巖相古地理圖集》,他帶領學生反復開展野外踏勘,與學生一起睡馬棚,住大通鋪,啃涼饅頭,喝生冷水,忍受腰肌勞損,從不停下腳步。他的前進步伐讓很多年輕人和國內外專家學者為之瞠目,“馮鐵腿”這個綽號叫響在地質學界。

在數(shù)十年如一日的探索中,馮增昭取得了中國沉積學界無數(shù)個第一。

他是第一個將國外碳酸鹽巖巖石學的新理論和新方法引入中國的人,他翻譯的《石灰?guī)r類型的劃分》更是揭開了中國碳酸鹽巖研究的新篇章;他深入鉆研中國巖相古地理,寫出了第一部全國范圍的定量巖相古地理學專著——《中國寒武紀和奧陶紀巖相古地理》;他提出的巖相古地理學新方法——“單因素分析多因素綜合做圖法”成為定量巖相古地理學研究的重要手段。

期刊震國際 老驥志千里

退休之后自嘲變成“泥巴腿”的馮增昭,并沒有停下前進的腳步,而是馬不停蹄地開始了他學術道路的新征程。

1999年,已經(jīng)73歲的馮增昭,胸中正在醞釀新的壯志,要為中國古地理學開辟屬于自己的前沿陣地,要讓中國古地理學走向世界。

這年2月,在這位古稀老人的堅持下,六萬塊錢、一個編輯,連刊號都沒有的《古地理學報》就這樣問世了。馮增昭作為主編,為了爭取一個刊號、為了保障期刊的發(fā)展,將自己退休前攢下的幾十萬元傾囊拿出,到處奔走拜托有能力的學生和朋友“捧錢場”,聯(lián)系同事和教授寫稿件“捧文場”,邀請11位院士加入編委“捧人場”。在這股子“野性”和“闖勁兒”的支撐下,《古地理學報》闊步發(fā)展,2002年入選中國科技核心期刊,2008年入選中文核心期刊名錄,2次榮獲中國高校優(yōu)秀學術期刊獎,已經(jīng)成為地學領域的權威期刊。

2012年7月,已經(jīng)86歲的馮增昭終于將第一期《Journal of Palaeogeography》出版。從此,中國古地理學的創(chuàng)新和發(fā)現(xiàn)有了走向世界的通途,國外古地理學的優(yōu)秀文章和技術也有了引進國內的道路,極大地推動了國際古地理學的發(fā)展。

馮增昭的壯志不止于此,93歲的他要繼續(xù)為古地理學開拓陣地。

他開始為成立國際古地理學會而奔走。前不久,在中國石油大學(北京)召開了第四屆國際古地理學會議暨國際古地理學會籌備大會,學會的成立勝利在望。而他在幕后,看著古地理學的蓬勃發(fā)展,滿懷欣慰。

從73歲一力創(chuàng)辦《古地理學報》,到86歲堅持出版英文版,到93歲推動成立國際古地理學會,辛苦的工作讓馮增昭難以長時間照顧家人,即使在雙休、節(jié)假日,在小小的主編辦公室里,仍能見到那個伏案工作的清瘦背影。家人甚至為他取了外號“何苦來”——年事已高還要堅持上班,何苦來?為了地質這樣拼命工作,何苦來?

“何苦來?為了祖國,為了地質事業(yè),我要干下去。”

一顆赤子心 滿腔報國情

馮增昭讀中學時,抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā),他立志要“找礦救國”,毅然投身地質;大學畢業(yè)后,他留校任教,將為國培養(yǎng)棟梁之材作為畢生事業(yè);退休后,他主持創(chuàng)辦古地理學期刊,建立中國的古地理學學術陣地。

1993年9月是馮增昭人生嶄新的開始,因為此時已經(jīng)67歲的他終于如愿戴上黨徽、舉起右手在黨旗下莊嚴宣誓,成為了一名中國共產黨黨員。從1951年他提交入黨申請書開始,已經(jīng)整整過去了42年。堅持入黨,是他對黨和國家的信仰,對為共產主義奮斗終身的渴望。

“路漫漫兮坎坷崎嶇,四十二年兮吾志不移,而今如愿兮又復何求,共產主義兮奮斗到底。”

從“馮鐵腿”到“泥巴腿”,再到“何苦來”,馮增昭認為自己只是在“老老實實盡到一個大學老師應盡的責任,一個地質學家應盡的責任,一個共產黨員應盡的責任”。

修己以敬,精益求精,馮增昭是搭建中國古地理學大廈的第一工匠。“老牛自知夕陽晚,不待揚鞭自奮蹄。”93歲高齡的馮增昭仍在竭盡全力地推著古地理學的車輪,步履堅定、一路向前。